Castelo da Lúa Panel 2 - omarfeitotradicion

EL ESTABLECIMIENTO DE UN ALFAR DE CERÁMICA POPULAR TRAS EL ABANDONO DEL CASTILLO

Con la fortaleza en ruinas, se construye un alfar de cerámica popular que funcionará hasta la segunda mitad del siglo XVIII. El descubrimiento de este taller cerámico, supuso una novedad desde el punto de vista arqueológico. Los miles de fragmentos de piezas cerámicas desechadas por presentar roturas o fallos de fábrica, localizados en los estratos superiores del yacimiento, permitieron fijar las bases para caracterizar la cerámica común o popular de Galicia en la época moderna (siglos XVI-XVIII). Físicamente eran unas cerámicas muy resistentes. Sus formas estaban compuestas por ollas (1), tapaderas (2), jarras (3), botellas (4), lebrillos (5), platos (6) y tazas (7), principalmente.

Algunas de las formas cerámicas producidas en el alfar de Rianxo.

Todo alfar cerámico debe contar con tres materias primas básicas que son el agua, la arcilla y la madera con la que calentar el horno. El suministro sería cómodo, debido a la posición del alfar en la punta do Pazo y también se limitaría la posible propagación del fuego.

Fragmentos de cerámicas fabricadas en el horno (Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, A Coruña).

EL HORNO CERÁMICO

Fue construido en mampostería de granito con arcilla, constituyéndolo una boca de combustión y una cámara de cocción. Los paralelos más directos se encuentran en los hornos tradicionales de Gundivós (Sober, Lugo) y Betanzos (A Coruña), donde como aquí, se realizan estructuras sencillas, con una sola cámara de tipo descubierto y sin parrilla.

Detalle del horno cerámico con la boca en primer término.

Hornos de cerámica popular de Niñodaguia (Ourense).

EDIFICIOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. Foso: Para aislar el castillo de la línea de costa, fue escavado el foso sobre la roca. Se accedería a la fortaleza mediante un puente levadizo.

2. Fachada delantera: Configurada por la línea de muralla, la puerta de acceso y los baluartes.

3. Puerta de acceso: Posiblemente tendría un arco de medio punto de factura gótica, flanqueada por baluartes.

4. Línea de muralla: Recinto de defensa y delimitador del espacio del castillo.

5. Antemural. Muro externo para frenar los embates del mar y proteger la cimentación de la muralla de la salinidad. Estaría construido con una estructura de mampostería de unos 2 m de altura. Solamente se conservan los rebajes en el roquedo, sobre los que se asentaría.

6. Patio de armas: De planta rectangular, en el que se realizarían actividades de carácter castrense. El nivel de suelo estaría sobre la roca viva, del que no se conservan restos.

7. Casa fuerte del castillo: Edificio principal de las dependencias del castillo, anexo a la torre del homenaje, de dos plantas.

8. Muro de fase posterior: El castillo sufrirá transformaciones y destrucciones a lo largo de sus casi tres siglos de vida, convirtiéndose en prisión en la última fase de uso.

9. Horno cerámico: Con el castillo en ruinas, se instala un alfar cerámico que perduró hasta la segunda mitad del siglo XVIII, del que únicamente se conserva el horno.

10. Torre del homenaje: Edificio principal de la defensa del castillo, símbolo del poder feudal.

11. Patio norte: Desde donde se accedía al resto de las dependencias, desarrollándose actividades de carácter cotidiano.

12. Edificios adosados a la muralla: Edificios destinados a dependencias, con fines domésticos, de una sola planta.

13. Baluarte norte: Sería la proa de la fortaleza, protegiendo el extremo norte del edificio en el límite del roquedo y defendiendo la poterna.

14. Poterna: Puerta secundaria abierta en la muralla del castillo, con salida al puerto, en la desembocadura del río Te.

Edificios y elementos constructivos.

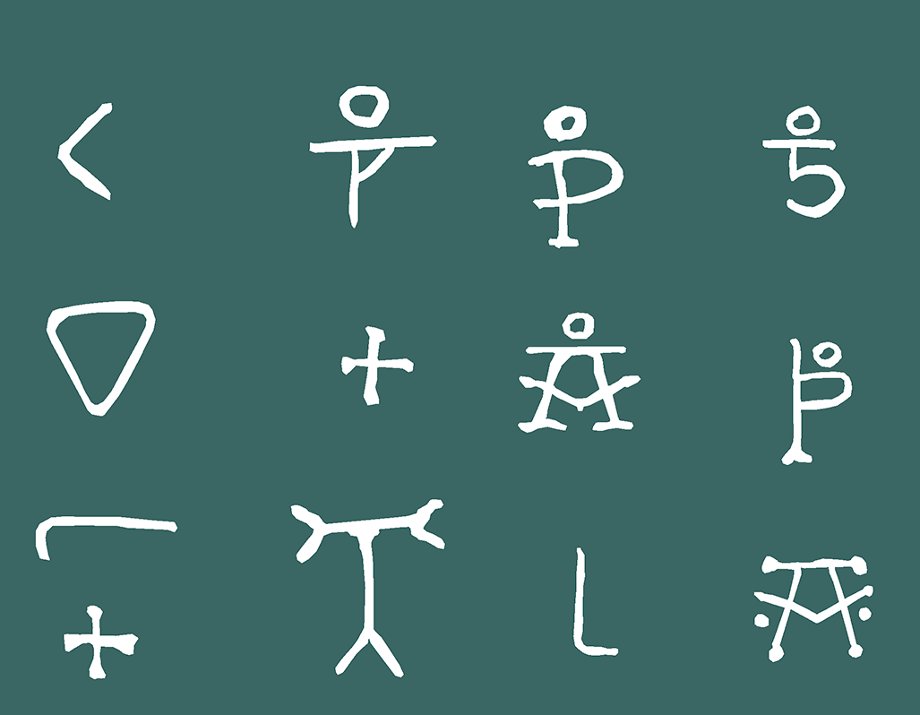

LAS MARCAS DE CANTERO

Gran parte de las piezas de cantería que formaban parte del castillo, conservan marcas de cantero. Se tratan de signos grabados en la piedra que probablemente servirían para señalar el trabajo realizado por cada cantero o taller.

Marcas de cantero en bloques procedentes de la fortaleza.

EL ABANDONO Y ESPOLIO DE LA FORTALEZA

Acerca de su mal estado nos hablan los visitadores que el arzobispo compostelano envía a sus fortalezas con el fin de valorar el estado de las mismas. Tras el abandono del castillo en 1532, este sufrirá el espolio de sus piedras, muchas de las cuales fueron empleadas para la construcción, como en el caso del campanario barroco de la iglesia parroquial de Santa Comba de Rianxo o en el propio puerto.

Iglesia de Santa Comba de Rianxo.

Detalle de marcas de cantero en la iglesia de Santa Comba de Rianxo.